Cultura · Pueblos y tradiciones

Descubriendo los misterios de la puna Argentina, su historia, cultura y cosmovisión

Esta es una invitación a atreverse a descubrir la zona de la Puna, donde antes de la llegada de los españoles habitaban los Quechuas y los Aimaras. Hoy tenemos la oportunidad de conocer sus festividades, sus tradiciones, su música y sus creencias

Lucas Sbriglio

Lucas Sbriglio

Edición: CCAM Septiembre 2025

Definiendo a la “puna”

EI término "puna" es de origen quechua y significa terreno elevado; y aunque su aplicación es un tanto vaga, se refiere unas veces a las planicies, otras a las altas montañas y otras a ambas.

Para concretar su significado, vamos a considerar "puna" al altiplano y las montañas que hay en su interior o que los bordean. EI altiplano, como es bien sabido, está formado por extensos bolsones aparentemente llanos, interrumpidos por cadenas de montañas que, si bien suelen alcanzar los 5.000 metros de altura, parecen bajas al contemplarse desde las llanuras.

En general se trata de cuencas cerradas y los escasos humedales o cauces de agua mueren en lagos o salares como es el caso de la Laguna de los Pozuelos o de Guayatayoc.

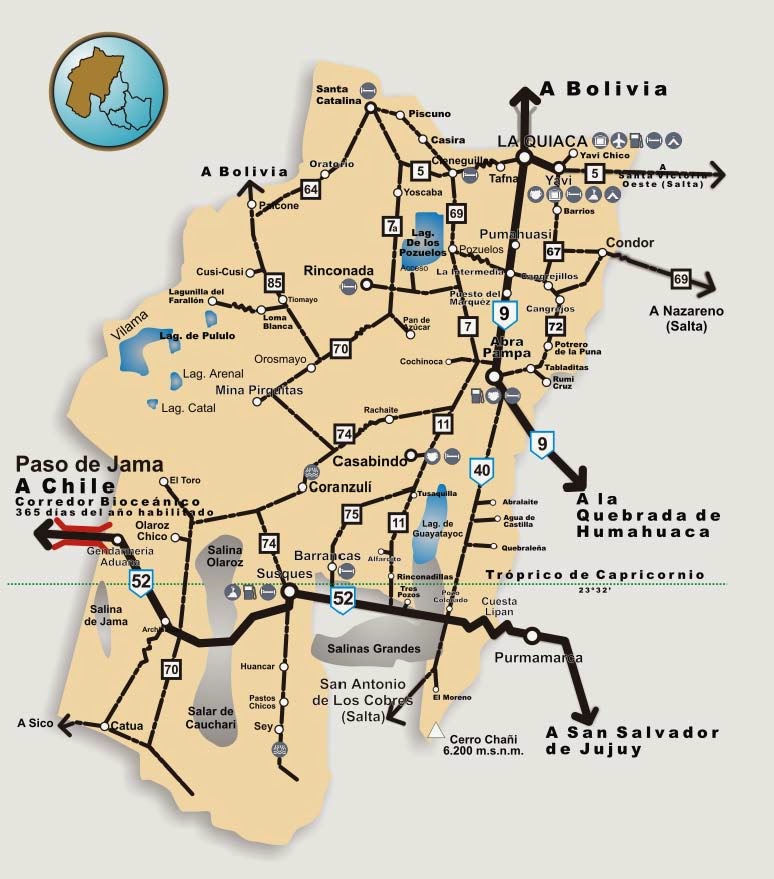

Ubicación de Casabindo en la provincia de Jujuy

La importancia de "los humedales”

Justamente estos humedales se encuentran en peligro crítico ya sea por colmatación, erosión, contaminación, sobre explotación o sobrepastoreo, lo que ha dado paso a que se trabaje arduamente para no perder estos sitios que son tan ricos en recursos hídricos en un desierto de altura como lo son en biodiversidad.

Dentro de mi profesión como veterinario y asistente de campo en trabajos de medio ambiente desde hace unos años me ha tocado acompañar a la gente de Fundación Humedales y Fundación EISA en tareas de restauración y asistencia técnica ganadera en comunidades que viven en los humedales altoandinos de Argentina, enmarcado dentro del Programa Humedales Alto Andinos de Wetlands internacional, lo que me permitió vivir la puna en carne y hueso como pocos privilegiados han tenido la oportunidad.

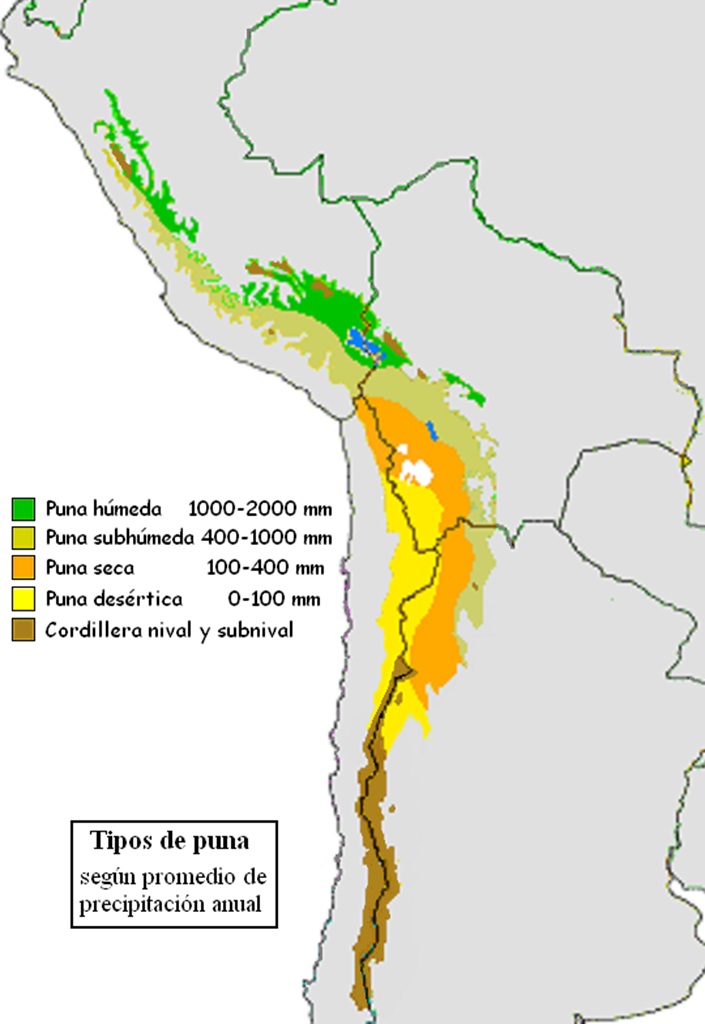

Tipos de Puna en la Argentina

La extensión de la puna

En la República Argentina la puna atraviesa principalmente las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, y La Rioja, pero fitogeográficamente hablando puede llegar hasta la zona de Villavicencio en la provincia de Mendoza.

Previo a la llegada de los españoles en la zona de la puna habitaban las culturas Quechuas y Aimaras que, si bien tienen un origen común en los Andes y comparten muchas deidades y costumbres, existen diferencias importantes, especialmente en su historia, distribución geográfica y, sobre todo, en sus idiomas.

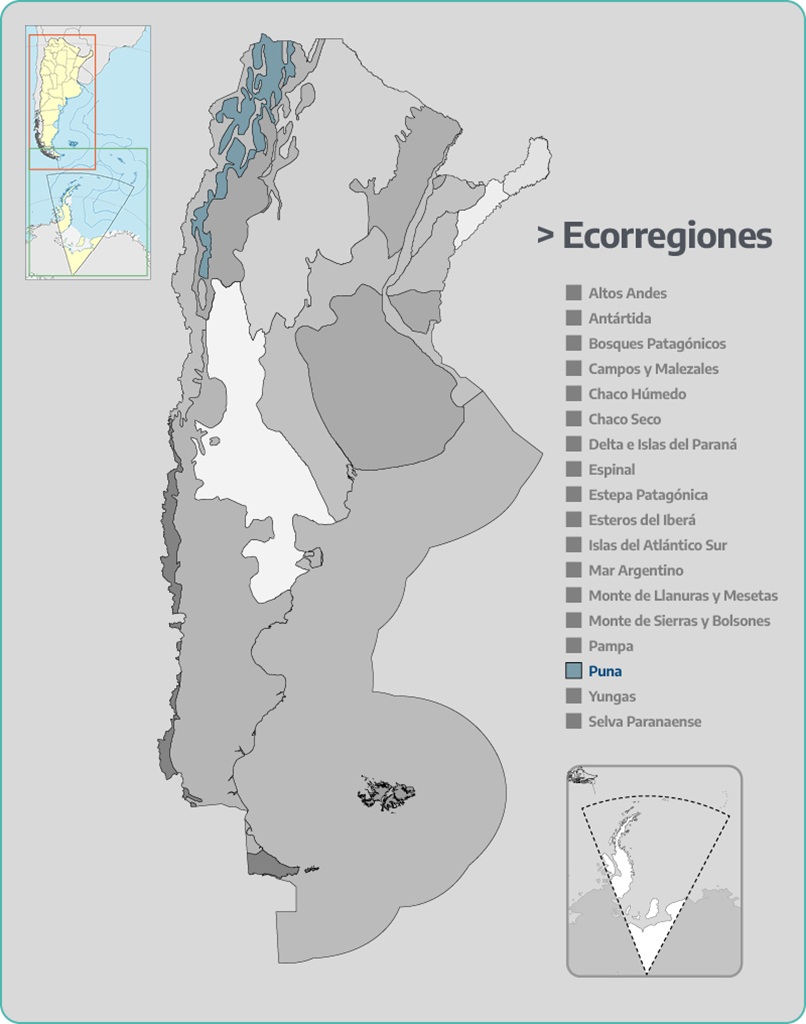

Ubicación de la Puna en Argentina

Plaza de toros de Casabindo

Plaza de toros de Casabindo

Las lenguas Quechua y Aimara

Respecto a la cultura Quechua (Runa Simi) se puede decir que es la lengua indígena más hablada de Sudamérica, con más de 8 millones de hablantes. Su expansión se debe en gran medida a que fue la lengua oficial del Imperio Inca (Tahuantinsuyo). Aunque tiene muchos dialectos, su estructura gramatical es considerada más simple que la del Aimara. Se habla en una vasta región que abarca Perú, Bolivia, Ecuador, el sur de Colombia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina (principalmente en Jujuy y Santiago del Estero) en tanto la cultura Aimara (Aymar Aru) es una lengua más antigua, con una estructura gramatical más compleja. Su uso se concentra principalmente en la zona del Altiplano, en la región que rodea el lago Titicaca, en Bolivia, Perú y el norte de Chile. Se estima que tiene alrededor de 2 millones de hablantes.

Productos típicos andinos que se ofrecen en la feria de la fiesta de Casabindo

Productos típicos andinos que se ofrecen en la feria de la fiesta de Casabindo

Otra imagen más de la feria de la fiesta de Casabindo

Otra imagen más de la feria de la fiesta de Casabindo

La cosmovisión andina

Ambas culturas comparten las bases de una misma cosmovisión andina, pero ¿qué es la cosmovisión?....

Podemos definirla como :

La capacidad de observar, interpretar y comprender los efectos, con los resultados de los anuncios de la naturaleza y el cosmos y aplicarlos en la cotidiana convivencia colectiva entre el hombre y el territorio que ocupa. Esgrimiendo como pilares el EQUILIBRIO: utilizando racionalmente los recursos naturales que nos rodean la ARMONIA: logrando un bienestar para nosotros mismos primero y así para quienes nos rodean, el RESPETO: principalmente ante los mayores y los sabios, la DUALIDAD: donde dos energías diferentes son totalmente necesarias como el día y la noche, el hombre y la mujer, la luna y el sol, la vida y la muerte y finalmente la COMPLEMENTARIEDAD donde el hombre y la mujer no compiten sino que se complementan.

El deleite de los platos típicos andinos en la feria de la fiesta de Casabindo

El deleite de los platos típicos andinos en la feria de la fiesta de Casabindo

Bandas de sikuris. Su música es una compleja expresión de religiosidad que fusiona el catolicismo y la cultura prehispánica

Bandas de sikuris. Su música es una compleja expresión de religiosidad que fusiona el catolicismo y la cultura prehispánica

En la cosmovisión Andina se veneran a la Pachamama (Madre Tierra), Inti (dios sol) y los Apus (espíritus de las montañas).

Es muy importante a la hora de recorrer la puna entender que muchas veces los usos y costumbres de la población puneña están regidos no solo por las normas, leyes, usos y costumbres, sino que también por esta cosmovisión.

Niños y adultos en la banda de sikus por las calles del pueblo

Niños y adultos en la banda de sikus por las calles del pueblo

Si bien la Puna Argentina constituía un territorio marginal del Imperio Incaico y de sus antecesores; al momento del arribo de los españoles a lo que hoy es la Puna Jujeña (Cochinoca, Casabindo, Racharte) concentraba junto a los valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca, la mayor población de la actual Argentina.

Video

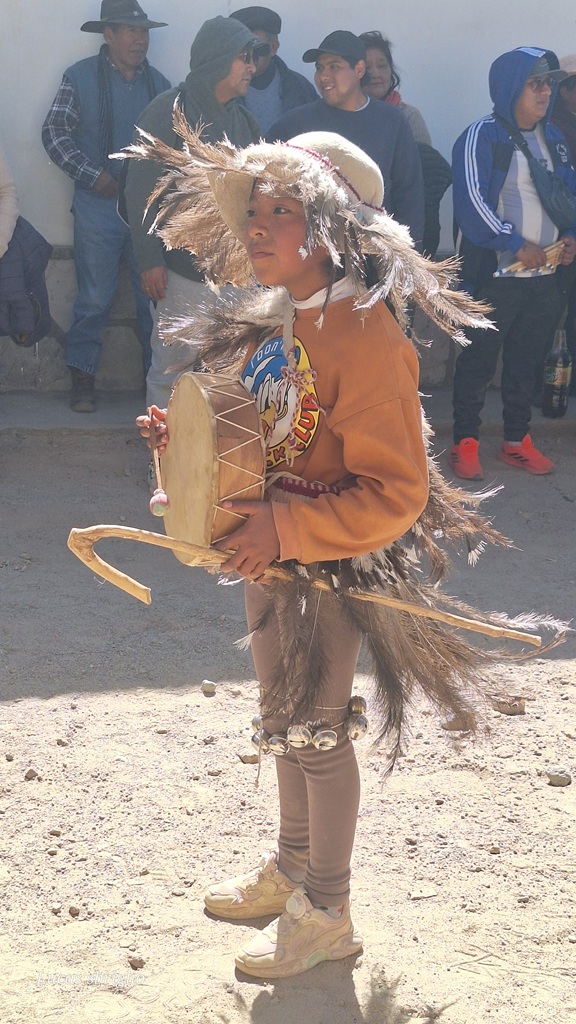

Danzas de los samilantes, Ataviados con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), realizan una danza que imita los movimientos de esta ave previa.

Rubén y Natividad dos referentes del pueblo de El Moreno, inician la corpachada a la que nos invitaron.

Lucas Sbriglio en la corpachada del INTA donde la institución rinde tributo a la Pacha Mama.

Embestida de un toro ante un gran torero de Casabindo, que sin dañar al toro pretende poder robarle su vincha.

Toreros en su faena para obtener la vincha de Pantaleón sin dañar al toro.

Las típicas bandas de sikus. El siku o sikus es un instrumento de viento semejante a la flauta de pan, pero por lo general formado por una doble hilera de tubos o cañas.

Las típicas bandas de sikus. El siku o sikus es un instrumento de viento semejante a la flauta de pan, pero por lo general formado por una doble hilera de tubos o cañas.

La música es expresión de religiosidad en el territorio de la puna

La música es expresión de religiosidad en el territorio de la puna

Con el proceso de globalización luego de la llegada de los españoles, la población humana de la puna creció menos que las de valles bajos, llanuras y zonas pedemontanas.

La agricultura americana no solo alimentaba a los pobladores locales, sino que gradualmente fue contribuyendo más a la alimentación de europeos, asiáticos y africanos. Esto hizo crecer radicalmente el poder político y económico de puertos y llanuras. De ser el centro del mundo durante el imperio incaico, los Andes tropicales y subtropicales pasaron a ser una zona periférica y cada vez menos poblada.

El catolicismo y la cultura prehispánica se fusionan a través de la música de la puna y sus bandas.

El catolicismo y la cultura prehispánica se fusionan a través de la música de la puna y sus bandas.

La actual puna argentina alguna vez fue boliviana

La división política de la actual puna argentina tiene una historia muy rica dado que el tratado definitivo de límites entre Argentina y Bolivia, firmado en La Paz el 9 de julio de 1925, fue el instrumento clave que estableció la frontera actual entre ambos países, resolviendo disputas de larga data.

Localidades como Lagunillas del Farallón, Cochinoca y Casabindo entre otras que se encuentran en la región de la Puna de Jujuy pertenecían a Bolivia y hasta hay abuelos de los actuales pobladores que tenían DNI boliviano y algunos fueron convocados para pelear en la guerra del chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935).

El Erke es un instrumento musical de viento de la región andina, particularmente popular en el Noroeste de Argentina

El Erke es un instrumento musical de viento de la región andina, particularmente popular en el Noroeste de Argentina

El tratado de 1925 delimitó la frontera en esta zona de la alta cordillera, confirmando la pertenencia de la mayor parte de la Puna a Argentina, lo que ya había sido definido en un laudo arbitral de 1899 y un acuerdo de 1902, donde Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija a cambio de la Puna de Atacama que paso a ser definitivamente de jurisdicción argentina, aunque todo esto se terminó ratificando en 1938 después de la guerra.

Un sitio con muchas transformaciones

Como hemos visto la puna tuvo muchas transformaciones, primero la colonización preincaica de sus primitivos pobladores, luego la expansión del imperio incaico, posteriormente la dominación europea, seguido por la independencia nacional, las nuevas delimitaciones geopolíticas, los cambios tecnológicos en el transporte y las comunicaciones, hasta actualmente los cambios con la modernización socioeconómica (economía urbana y globalizada).

Por todo esto la puna se ha ido moldeando y cambiando según la realidad en la que la ha ido envolviendo el contexto.

Las nuevas generaciones han debido transitar por muchas transformaciones profundas en el ámbito de la puna

El Erke es un instrumento musical de viento de la región andina cuyo uso permanece intacto a través del tiempo

El Erke es un instrumento musical de viento de la región andina cuyo uso permanece intacto a través del tiempo

La música es una manifestación, siempre presente en las fiestas populares y religiosas de la región, es este caso en el noroeste de Argentina

La música es una manifestación, siempre presente en las fiestas populares y religiosas de la región, es este caso en el noroeste de Argentina

En la actualidad los cambios surgidos en todos los ámbitos, han hecho que las comunidades puneñas estén mucho menos aisladas que en el pasado.

El funcionamiento socio ecológico actual de la Puna argentina está dado por una fuerte migración, el ingreso de dinero, que llega como pago a servicios (turismo, viajantes), o como pago a productos primarios exportados desde la puna (minerales, lana, artesanías).

Aunque, El principal ingreso de recursos para la puna son los subsidios a infraestructura, empleo público, educación, salud, mantención de estructuras, que la puna “paga” transfiriendo soberanía a la Nación Argentina.

Las tradiciones más allá de los cambios

La venta de productos y servicios resulta en cambios socio ecológicos hacia una menor dependencia de la agricultura y la ganadería.

En conjunto, estas tele-conexiones han resultado en una tendencia al despoblamiento rural, transformaciones culturales hacia patrones más occidentales “modernos”, una muy fuerte intensificación del impacto antrópico en sitios puntuales (minas, ciudades) pero desintensificación de la ganadería, la agricultura y las actividades comerciales de intercambios de mercaderías como se hacía antiguamente.

A pesar de esta occidentalización transformadora que vive la puna, todavía se mantienen algunas tradiciones usos y costumbres ancestrales como los Chakus, (encierre de vicuñas para utilización de su lana), Corpachadas (tributo a la Pachamama) y corridas de toros (en modo de una especie de sátira a la costumbre española).

Kalapurka: Lo que hace única a la calapurca es la forma en que se sirve: se introduce una o varias piedras calentadas al rojo vivo en el plato o cuenco donde se sirve la sopa. El calor de la piedra hace que la sopa hierva de nuevo y burbujee, lo que no solo la calienta de manera instantánea, sino que también le da un sabor tostado particular. Este proceso es un verdadero ritual que se ha mantenido a lo largo de los siglos.

Muestra de la enorme variedad de la fauna en la puna a través de fotos :

Parina chica (Phoenicoparrus jamesi) en laguna de los pozuelos.

Parina chica (Phoenicoparrus jamesi) en laguna de los pozuelos.

La parina grande (Phoenicoparrus andinus), también llamada flamenco andino

La parina grande (Phoenicoparrus andinus), también llamada flamenco andino

El suri o ñandú cordillerano (Rhea pennata garleppi) en laguna de los pozuelos.

El suri o ñandú cordillerano (Rhea pennata garleppi) en laguna de los pozuelos.

Guayata (Oressochen melanopterus)en laguna de los pozuelos. en laguna de los pozuelos.

Guayata (Oressochen melanopterus)en laguna de los pozuelos. en laguna de los pozuelos.

Avoceta andina (Recurvirostra andina) en laguna de los pozuelos.

Avoceta andina (Recurvirostra andina) en laguna de los pozuelos.

Hurón menor (Galictis cuja) en laguna de los pozuelos.

Hurón menor (Galictis cuja) en laguna de los pozuelos.

Los Chakus

Dado que las vicuñas son "joyas vivas", ya que poseen una de las fibras más finas del mundo con un grosor de unos 12 micrones y un largo de pocos centímetros. Esta fibra fue valorada desde siempre. La distribución de la vicuña, coincidente con la del imperio incaico, relaciona fuertemente a este animal con esa cultura.

Los incas tenían reglas para la explotación de estos animales que se cazaban en "chakus" (significa encierre en quechua) cada tres o cuatro años.

A muchos se los dejaba ir, a otros se los esquilaba y a algunos machos se los mataba aprovechando su cuero y su carne.

En la actualidad los Chakus se transformaron a una actividad colectiva subvencionada y fiscalizada por los gobiernos provinciales donde el chaku es un proceso planificado, controlado y sustentable que busca tanto la conservación de la especie como el beneficio económico para las comunidades locales y así evitar la caza furtiva como así también evitar que las comunidades vean a la vicuña simplemente como una competencia de las pasturas para su ganado.

Vicuñas (Vicugna Vicugna) en laguna de los pozuelos.

Vicuñas (Vicugna Vicugna) en laguna de los pozuelos.

Vicuñas (Vicugna Vicugna) sobre una vega o ciénaga que son los “oasis” de la puna

Vicuñas (Vicugna Vicugna) sobre una vega o ciénaga que son los “oasis” de la puna

Corpachada

La "corpachada" es una ceremonia ancestral de los pueblos andinos, especialmente arraigada en el Noroeste Argentino y la región andina de América del Sur, que rinde homenaje a la Pachamama o Madre Tierra.

El término "corpachada" proviene del quechua y significa "dar de comer" a la Pachamama. El rito central consiste en ofrendar a la tierra alimentos, bebidas, hojas de coca, cigarrillos y otros elementos, con el objetivo de agradecerle por la vida, la fertilidad, las cosechas y la abundancia, y al mismo tiempo pedirle por un nuevo ciclo agrícola próspero.

La Pachamama es la deidad central de este culto. Se la concibe como un ser vivo, con hambre y sed, que es a la vez dadora de vida y proveedora de los recursos necesarios para la subsistencia. La corpachada es una forma de retribución por todo lo que ella otorga.

Se realiza cavando un pozo en la tierra, que representa la boca de la Pachamama.

Dentro de este pozo se van depositando las ofrendas. Es un momento de profunda conexión y respeto con la naturaleza. La variedad de ofrendas es amplia y simbólica. Incluye comidas típicas, bebidas como chicha o vino, hojas de coca (sagrada en la cultura andina), cigarrillos encendidos y, a veces, objetos simbólicos.

Corpachada, las ofrendas a la Pachamama contienen lo mejor de la comida y bebida que puede ofrecerle una comunidad, tamales, mote, maíz, empanadas, Tistincha y otras comidas típicas.

Corpachada, las ofrendas a la Pachamama contienen lo mejor de la comida y bebida que puede ofrecerle una comunidad, tamales, mote, maíz, empanadas, Tistincha y otras comidas típicas.

Entre las ofrendas para la Pachamama pueden verse las mejores comidas y bebidas que los pobladores de la región pueden ofrecer a la “ Madre tierra”

Corpachada la fiesta de “ las ofrendas a la Pachamama”

Gente de la comunidad con sus ofrendas para la Pachamama de tamales, mote, maíz, empanadas, Tistincha y otras comidas típicas

Gente de la comunidad con sus ofrendas para la Pachamama de tamales, mote, maíz, empanadas, Tistincha y otras comidas típicas

Corpachada, las ofrendas a la Pachamama también consisten en plantas aromáticas y medicinales de la zona y otros objetos considerados regalos especiales

Corpachada, las ofrendas a la Pachamama también consisten en plantas aromáticas y medicinales de la zona y otros objetos considerados regalos especiales

La corpachada es la fiesta de agradecimiento y ofrendas a la Madre Tierra

La corpachada es la fiesta de agradecimiento y ofrendas a la Madre Tierra

La fiesta del mes de agosto

Cada ofrenda tiene un significado particular y busca "alimentar" a la tierra.

La corpachada se realiza principalmente el 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama, y durante todo el mes de agosto.

Esta fecha coincide con el inicio del nuevo ciclo agrícola, cuando la tierra "despierta" después del invierno y se prepara para recibir las semillas.

Las ofrendas durante la corpachada ocurren después del invierno, cuando la tierra se prepara para “ recibir las semillas”

Las ofrendas durante la corpachada ocurren después del invierno, cuando la tierra se prepara para “ recibir las semillas”

Lucas Sbriglio en la corpachada del INTA Abra Pampa al que fuimos invitados

Corpachada del INTA Abra Pampa

Tistincha Plato típico Andino a base de carne de llama, habas y mote

Machorra: Al igual que la calapurca, es una sopa muy sustanciosa, consumida sobre todo para combatir el frío de la región andina a base de maíz tostado.

El "Toreo de la Vincha" en Casabindo

Casabindo es un lugar en los Andes donde el tiempo se detuvo y el "Toreo de la Vincha" (en Casabindo, Jujuy,) es una tradición única y profundamente arraigada que se celebra cada 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción.

Cura párroco de Casabindo demostrando que la fusión entre lo pagano y lo religioso, la cosmovisión andina con lo litúrgico y las costumbres con lo espiritual es posible.

Cura párroco de Casabindo demostrando que la fusión entre lo pagano y lo religioso, la cosmovisión andina con lo litúrgico y las costumbres con lo espiritual es posible.

En esta fiesta del pueblo, el toro no es herido ni sacrificado

En esta fiesta del pueblo, el toro no es herido ni sacrificado

Un "toreo” diferente y respetuoso

A diferencia de las corridas de toros tradicionales, en este ritual el toro no es herido ni sacrificado. La razón principal de esta celebración se basa en una profunda combinación de fe, historia y cultura.

Cuenta una leyenda que :

Hace más de cuatro siglos las vacas desaparecieron de los corrales. Todos los vecinos salieron a buscarlas y las encontraron en un paraje desértico, rodeando a la luminosa imagen de la Virgen.

Es así como decidieron construir allí la colosal iglesia de Casabindo, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, conocida como la “Catedral de la Puna”.

La catedral de la puna. Una iglesia a 3.700 metros de altura

La catedral de la puna. Una iglesia a 3.700 metros de altura

Una fiesta para la Virgen a la que acude tradicionalmente toda la población

Una fiesta para la Virgen a la que acude tradicionalmente toda la población

Una imagen del toreo en un muro de Casabindo

Los españoles encargaron a los arquitectos indígenas la construcción de la iglesia y estos la erigieron frente al cerro Iriste, un cerro sagrado para los pueblos de alrededor. Es por eso que el día de la Virgen, se realiza una danza que consiste en un ir y venir hacia el templo.

De esta manera, al avanzar se protege a la Virgen ahuyentando a los malos espíritus, y al retroceder se busca recibir la energía de la montaña.

Esta danza es el baile de los samilantes u hombres pájaros, un antiguo ritual coreográfico que persiste hasta hoy, donde miembros de la comunidad se visten con trajes hechos con plumas de Suris cordilleranos e imitan los movimientos que estos hacen previo a las lluvias.

Turistas y pobladores reunidos frente a la catedral de la puna esperando los festejos

Turistas y pobladores reunidos frente a la catedral de la puna esperando los festejos

Samilantes u hombres pájaros, ataviados con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), realizan una danza que imita los movimientos de esta ave previa a la lluvia

Samilantes u hombres pájaros, ataviados con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), realizan una danza que imita los movimientos de esta ave previa a la lluvia

Ataviados con vestimentas y plumas de ñandú los pobladores bailan. Al avanzar se protege a la Virgen, al retroceder se recibe la energía de la montaña

Ataviados con vestimentas y plumas de ñandú los pobladores bailan. Al avanzar se protege a la Virgen, al retroceder se recibe la energía de la montaña

El baile de los cuartos

Además, se realiza el baile de los cuartos donde personas de la comunidad bailan con medias reces de corderos que van golpeando y enganchando con palos hasta que se partan en cuartos que luego serán ofrendados a la virgen, mientras esto ocurre, hombres/toro van despejando el camino que va recorriendo la procesión corneando a quien se cruce mientras otros castigan al hombre toro para calmarlo.

Personas de la comunidad bailan con medias reces de corderos que van rompiendo en “ cuartos” para ofrendar a la Virgen

Ataviados con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), realizan una danza para proteger a la Virgen y pedir protección de la montaña

Ataviados con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), realizan una danza para proteger a la Virgen y pedir protección de la montaña

Hombre portando un sombrero con plumas de ñandú para realizar la danza con movimientos que imitan al "suri”

Hombre portando un sombrero con plumas de ñandú para realizar la danza con movimientos que imitan al "suri”

Mujer Ataviada con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), para iniciar su danza

Mujer Ataviada con vestimentas y plumas de ñandú ("suri"), para iniciar su danza

La leyenda de Pantaleón Tabarca

Pantaleón Tabarca hijo del cacique de aquel momento, se rebeló contra los españoles que esclavizaban a su pueblo y fue castigado y lanzado a los toros.

Como no lo atacaban, los colonizadores le quitaron la vincha roja con monedas de plata que le había obsequiado su padre por haber salvado a su madre y la pusieron sobre los cuernos de uno de los animales.

Pantaleón rescató la vincha, pero recibió una cornada que lo hirió de muerte.

Antes de morir, caminó hasta el templo, se arrodilló y ofrendó la vincha a la Virgen de la Asunción.

Era, justamente, un 15 de agosto.

Hombres preparados para iniciar la “ danza de los cuartos”

Un "pequeño” hombre pájaro, listo para comenzar su danza para la Virgen

Toda la población una danza que imita los movimientos de esta ave previa a la lluvia.

Siguiendo con la tradición

Es por esto que cada 15 de agosto luego de la peregrinación de la virgen y todos los santos de los pueblos vecinos, las danzas de los samilantes y bailes de los cuartos, se comienza las corridas en la plaza de toros principal donde valientes jóvenes se enfrentan a torear con toros de diferentes productores de la zona, estos los prestan para esta tarea en cumplimiento de la tradición.

Valientes toreros enfrentándose a los toros para arrebatarles la vincha de Pantaleón (único tereo donde no se lastiman a los toros)

Valientes toreros enfrentándose a los toros para arrebatarles la vincha de Pantaleón (único tereo donde no se lastiman a los toros)

El espectáculo tradicional de las “ corridas de toros ” en la plaza

Los productores de la región "prestan” sus toros para la fiesta, permitiendo seguir con la tradición

Los productores de la región "prestan” sus toros para la fiesta, permitiendo seguir con la tradición

Un ritual que respeta a los animales y los cuida

Los jóvenes previamente anotados y que el día anterior hicieron su correspondiente corpachada, se enfrentan a las poderosas astas de estos animales que no serán lastimados como lo hacen los españoles sino que simplemente se les intenta sacar una vincha que puede ser retirada por el torero si antes al menos pudo esquivar al animal un mínimo de tres veces, la gente anima a los valientes y no festeja ni la muerte ni el sufrimiento del animal ya que no se lo toca, sino lo que se festeja es simplemente el acto de arrojo valentía y fe de quienes le arrebatan la vincha para ofrendársela a la virgen tal como lo hizo el protagonista de la leyenda el joven Pantaleón.

Los hombres deben arrebatar al toro la vincha roja para ofrecérsela a la Virgen

No se festeja la muerte ni el sufrimiento del animal, ya que ni se lo toca

Valientes toreros se enfrentan a los toros en honor a la Virgen a quien entregan la ofrenda de la vincha, como lo hizo San Pantaleón

Valientes toreros se enfrentan a los toros en honor a la Virgen a quien entregan la ofrenda de la vincha, como lo hizo San Pantaleón

Atreverse a "mirar adentro de nuestro propio país”

Esta ocasión es la excusa perfecta para que cientos de personas se acerquen a Casabindo como así también para que muchos artesanos, productores o vendedores aprovechen la oportunidad de exponer y vender sus productos como papines andinos de todo tipo, chalonas de ovinos y charque de llamas, o bien tejidos como mantas, gorros, guantes, artesanías en barro como toros de cerámica, cazuelas y ollas de barro etc. Que son expuestos para la venta, deliciosas comidas y bebidas típicas preparadas ante nuestros ojos también nos deleitaban.

Pero nada se compara con la emoción que nos da el saber que a veces, no hace falta ver un documental de otro continente en National Geographic para vivir una experiencia extraordinaria, sino tal vez mirar hacia adentro de nuestro propio país, abrirse a vivir algo extraordinario en lo ordinario de una cultura que también compone nuestra Nación.

Productos típicos andinos que se ofrecen en la feria de la fiesta de Casabindo

Una hermosa variedad de papines andinos

Una hermosa variedad de papines andinos

Productores de papines andinos aprovechan estas fiestas para vender sus productos

Mote, nueces y papines deshidratados entre otros productos de la región que se ofrecen durante las ferias en la fiesta

Mote, nueces y papines deshidratados entre otros productos de la región que se ofrecen durante las ferias en la fiesta

Mgtr. Vet. Lucas Sbriglio, consultor ambiental, logística de montaña

@pampamountain_mdz @lucassbriglio lucassbriglio@hotmail.com

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Cultura · Pueblos y tradiciones

Te invitamos a descubrir cuáles fueron las técnicas agrícolas de las grandes culturas de los Andes

Cultura · Pueblos y tradiciones

La peculiar tradición de las concubinas de los muertos en la cultura inca

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Cultura · Pueblos y tradiciones

Travesía desde la Puna de Tilcara hasta las Yungas en el Parque Nacional Calilegua

Cultura · Pueblos y tradiciones

Te invitamos a descubrir la cultura de la antigua Ciudad Sagrada de Quilmes

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS

| COMENTARIOS(5)

18/09/25 09:18 Pablo Sbriglio :

Espectacular nota !! una hermosa y completa descripción que invita a conocer, participar y agradecer que estás costumbres persistan en la actualidad!!

11/09/25 01:36 Rodrigo:

Interesante articulo y el aporte fotográfico. Dan ganas de ir a visitar la Puna

10/09/25 09:13 Cecilia:

Espectacular nota! Muy interesante, un trabajo digno de comoartir y difundir. Excelente!

Ver más

Revista Noticias de Montaña

| ULTIMAS NOVEDADES

www.facebook.com/ccamontania

info@culturademontania.org.ar

+54 11 3060-2226

@ccam_arg

Centro cultural Argentino de Montaña 2023